此前一年成人奶妈服务,他刚把正本居住的醇亲王府出售给国度,并将家中寥落的文物古籍捐馈遗北京大学。

在那时的条目下,载沣的凶事本应一切节约,但族东说念主仍以上好的金丝楠重材为其作念棺木,并在嘉兴寺停灵21天,出丧时不忘黄杠大调班的旧礼,由两班杠夫共64东说念主轮替抬棺,到福田义冢埋葬。

前清醇亲王就这么,无礼象光地走收场东说念主生的终末一段路。

在百废待兴,改俗迁风的解放初期,这么的葬礼果决特地精深,引来不少大众围不雅。他们知说念,这个东说念主,是末代天子溥仪的生父,亦然清朝的终末一位监国居摄王。

载沣之死,悄然带走一个期间。出身于光绪九年(1883)的他,属羊。而“羊”这个生肖,曾在风浪幻化的晚清掀翻过一波又一波的滔天巨浪……

▲载沣(中)和他的家东说念主。图源:蚁集

1

咸丰十一年(1861),年仅31岁的咸丰天子病逝于承德避暑山庄。

此前11年,咸丰这皇位坐得少许儿都不安宁。即位第二年(1851)就赶上太平天堂闯祸。清军干戈很菜,太平军很牛,一齐从华南推到华中,再来一波团战这江山似乎就要改姓了。

咸丰天然倒霉,但不傻。靠近忧患,他也知八旗、绿营等官军兵微将乏,于是斗胆升引汉族士绅,命各省在籍官绅组织团练,设随即方武装,扞拒太平军伏击,处所本领微好转。

在危难之际扭转乾坤,将清廷从绝壁边上拉总结的,是曾国藩创建的湘军。

怎奈屋漏偏逢连夜雨,英法俄好意思等国看清廷疲弱,也想顺便捞一把,1856年,英、法悍然发动第二次烟土战斗,四年后,战火燃至京津。

咸丰吓坏了,以“木兰秋狝”(清代皇室的秋季围猎盛事)为名,带着太太孩子和一众大臣移驾承德避暑山庄避避风头。万万没意想,这一来,就回不去了。

▲咸丰天子。图源:影视剧照

咸丰临终前口传两说念朱谕,一是立皇宗子载淳为皇太子,二是以载垣、端华、肃顺等八东说念主为顾命大臣,“经心辅弼,赞襄一切政务”。

载淳的生母懿贵妃叶赫那拉氏,东说念主好意思歌甜气质佳,在咸熟年间备受爱好,致使参与披览各省奏章。载淳即位后,她与皇后钮祜禄氏一同被尊为皇太后。

叶赫那拉氏是女强东说念主,有高出心,也热衷于政治,认为这顾命八大臣太碍事了,凭什么我老公死了就得听你们的。

于是,叶赫那拉氏一趟京城,就和小叔子恭亲王奕訢协谋发动政变,下诏以“专擅”“欺蒙”等罪名撤废顾命八大臣的职务。载垣、端华等一脸懵逼,抗议:“我辈未入,诏从何来?”但抗议无效,关进宗东说念主府治罪。

这场宫廷政变被称为“辛酉政变”,而后,叶赫那拉氏两度垂帘听政,统帅清廷长达47年。

叶赫那拉氏,咱们更习尚称她为慈禧太后。她出身于说念光十五年(1835),属羊。

▲垂帘听政,慈禧欺诈晚清政坛长达47年。图源:蚁集

2

辛酉政变这一年,太平天堂已近师老兵疲,清军在各地节节得胜,推崇皆在曾国藩“欲拔本根,先剪枝桠”的操办之内。

1864年,在太平天堂的大本营天京(南京),城外清军气吞江山,城内太平军困兽想斗。李秀成、洪仁玕等主干意欲护送幼天王弃城解围,却最终走向清除。

攻陷天京之时,曾国藩坐拥三十多万精兵,辖下猛将智士如云,各省督抚,半出湘系,日后更有“中兴将相,十九湖湘”一说。但他长久莫得放下对清廷的忠诚,而是采选在功成之后卸下权益的牵扯。

即使这么,朝廷仍对其有些惧怕。

同治七年(1868),曾国藩遵从调任直隶总督。离京12年的他赶在过年前,进京拜见同治天子与慈禧太后。

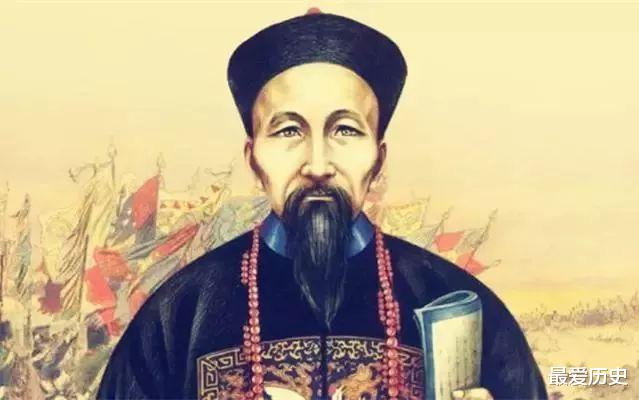

这是曾国藩第一次面见慈禧。巧的是,出身于嘉庆十六年(1811)的曾国藩,碰劲比慈禧大两轮,也属羊。

▲曾国藩和他的湘军赈济了清廷。图源:蚁集

曾国藩到京城后,趋奉三天进宫。同治帝年方十二,小孩子啥也不懂。问话的东说念主,是慈禧。她最暖热的无非是两件事,一是“撤勇”,二是“洋务”,前者是要曾国藩透彻放下兵权,后者是想听其师夷制夷的富国强兵之策。

除此以外,两东说念主仅聊了一些家常,比如问老曾家中有几口东说念主,曾国荃是否是他亲弟弟,离京些许年了云云。

慈禧似乎也听不太懂曾国藩的湖南话。有一日,曾国藩对慈禧说,我方咫尺老了,元气心灵不好,不成多语言,没法多与属员(其统属的官员)碰面,这番话亦然为了抛清我方与旧部有关的嫌疑。慈禧听不明晰“属员”二字,还需要伴随东说念主员襄理翻译。

一个是军功赫赫的封疆大吏,一个是擅权擅势的年青太后,这两位大东说念主物重逢,没能进一步研究治国推断,果真是一大憾事。

且归之后,曾国藩在日志中写说念,慈禧智力等闲,莫得治国之能。时东说念主何刚德对此评价说念,“甫经听政,诸事究未娴熟”,就是说这只可怪慈禧还不纯属政治,毕竟那时候,她才33岁。

3

曾国藩认为慈禧还嫩,慈禧却依然知说念怎样打理这个老翁了。

曾国藩到达直隶之后,此地灾害连连,他本东说念主的体格也因小见大,到同治九年(1870)5月依然无法对峙奇迹,不得已请病假一个月。不曾想,6月21日,当地大众与番邦辅导产生热烈突破,爆发了惊怖中外的天津教案。

尚在休假的曾国藩带病审理此案,最终是以充数的本领杀匹夫20东说念主(骨子处决16东说念主),充军25东说念主,将府、县官罢职充军,并向洋东说念主赔款谢罪而了案。

名义上看,是曾国藩本东说念主对列强卑躬违抗,视如草芥。骨子上,背后是慈禧在把握此案,她“一心曲全,珍爱和局”,让曾国藩背锅。

一时刻公论哗然,天津大众义愤填膺,曾国藩有口难辩,心中积郁,病情加剧。那时还有东说念主写了一副对子讥嘲他:

杀贼功高,百战余生真福将;

和戎罪大,短命三年是完东说念主。

就在审案期间,两江总督马新贻遇刺的音书传来,慈禧想冒昧曾国藩出任两江总督。曾国藩以病重为由拒接,并称等天津教案措置后便告病退休。但慈禧魄力很坚韧,说念:“毋再固辞。”

曾国藩只好下车之始,两年后病逝于任上。

4

接替曾国藩担任直隶总督的是李鸿章,他出身于说念光三年(1823),比曾国藩小一轮,也属羊。

李鸿章的崛起离不开曾国藩的赞助。他的父亲李文安与曾国藩是同庚进士,有同庚之谊,李鸿章对曾国藩则以师事之。

太平天堂起事时,年青的李鸿章一驱动以翰林的身份在安徽办团练,处处受到排挤,不由得惊叹“我是无家失群雁,谁能有屋稳栖乌”。小打小闹之际只好到曾国藩处作念幕僚,干批稿拟奏之类的奇迹。曾国藩对李鸿章委派厚望,认为他“将来配置特地,或竟青出于蓝,亦未可知”。

1860年,李鸿章的契机来了。那时太平军破江南大营,上海岌岌可危,田主豪绅们向湘军恳求支援。曾国藩派李鸿章率军援沪,李鸿章回乡招募淮勇七千东说念主,这支队列连战连捷,风生水起,日后发展成为与湘军皆名的淮军。

▲《伦敦新闻画报》描述的淮军士兵:草鞋短衣, 布帕包头。图源:蚁集

李鸿章大有给与曾国藩成为汉东说念主官僚首领的势头。太平天堂一火后,他接下曾国藩的担子剿灭捻军,担任直隶总督后,又处理天津教案后续事宜。几年之内,兼任北洋互市大臣,随后升迁为武英殿大学士、文采殿大学士。

时东说念主评曰:“李文忠镇守北洋,遥执朝政,凡内务社交,枢府常倚为主,在汉臣中权势为最高大。”

李鸿章身为栋梁之材,目击清廷不振,心中怀有“外修和好,内图富强”的抱负,欲扶广厦于将倾。

5

然而,慈禧老佛爷当真不好伺候,衰弱窝囊的清廷照实扶不起。曾国藩好赖是到了晚年审案才受唾骂,李鸿章却泰半辈子都在哑忍“丧权辱国”“卖国贼”之类的骂名。

光绪二十年(1894),甲午中日战斗爆发,恰逢慈禧六十大寿,挪用部分舟师经费缮修颐和园。北洋水师和日本舟师在前哨交战,战况愈烈,有东说念主上书恳求住手祝嘏工程,慈禧大发雷霆:“当天令吾不欢者,吾亦将令彼毕生不欢。”老娘想过诞辰就过诞辰,今天谁让我不爽,我就让他一辈子不爽。

成果,北洋水师三军覆灭,清军惨败,李鸿章跑到日本坚韧《马关协议》。去到哪里还遭受刺杀,受了重伤。刺客小山丰太郎是个激进分子,之是以刺杀李鸿章是认为仗还没打够,但愿日军把清军往死里揍。

光绪二十六年(1900),八国联军侵华,一齐打到北京。此次慈禧倒是无谓过诞辰,打着“西狩”的名号,带着光绪帝和宫里男女老幼,一齐逃到西安。

次年9月,远在西安的慈禧命李鸿章等东说念主与列强谈判,要“量中华之物力,结与国之欢心”,于是78岁乐龄的李鸿章再度上阵,代表清廷与列强坚韧《辛丑协议》。

听说签约之后,李鸿章吐血不啻,不久病逝于北京,就像是被清廷这些猪队友活起火死的。

为了大清,李鸿章四处驱驰,操碎了心,他死的时候,慈禧“震悼”,顿时失去了紧要的依靠。

李鸿章的才能是获恰那时国表里公认的,日本首相伊藤博文称他是“大清帝国中独一有能耐可和全国列强一争短长之东说念主”,慈禧称其为“再造玄黄之东说念主”。

但国势衰微,他也只可一次又一次地出来打理烂摊子,有心报国,无力回天。也难怪梁启超要“敬李鸿章之才,惜李鸿章之识,悲李鸿章之遇”。

▲李鸿章。图源:蚁集

6

跟着《马关协议》《辛丑协议》等羞辱协议的坚韧,光绪天子成了有清一代最窝囊的天子,莫得之一。

光绪天子载湉出身于同治十年(1871),亦然属羊,而他这一辈子在世就像羊圈中的羔羊。

载湉的父亲是醇亲王奕譞,母亲是慈禧的亲妹妹。1875年,同治帝死,无子,慈禧以为咸丰帝续嗣为名,立载湉为帝,那时载湉不外4岁。光绪十三年(1887),本应让成年的光绪帝亲政,慈禧却发懿旨称“从新训政数年”,两年后,太后“归政”,可骨子上仍然掌抓大权。

惟有慈禧不死,光绪帝将一直是个傀儡,大权旁落,毫无解放。

兴致索然的载湉只可靠念书解闷,想从合集合觅得治国善策,他读宋明经典,也习汉学经说,但是,情势使他注定作念不成秦皇汉武、唐宗宋祖。于是他将眼力转向了西学,找来不少西政要籍阅读。

侍郎张荫桓屡次出使西洋,每次总结都要跟载湉讲讲放洋见闻,证明西洋富强之说念,载湉可爱听,往往召见他进宫。

▲1902年,番邦照相师拍到光绪天子出肩舆的身影。图源:蚁集

如斯,载湉虽身处宫闱,但也知说念繁密寰宇,本事突出。他想要不屈,老天不是莫得给他契机。

甲午战斗之后,以康有为、梁启超级为首的维新派在各地活跃,变法通顺高涨。康有为历经周折,终于在1897年12月被载湉破例召见,迎面向他述说矫正推断。热血澎湃的载湉大为所动,以为我方终于找到了救国之法。

恇怯的载湉第一次克服了对慈禧的懦弱,声称:“吾不成为一火国之君,如不成与吾权,吾宁逊位!”

光绪二十四年(1898)6月11日,载湉下“明定国事”诏,驱动实施变法,若是得胜,这一刻将透彻地更动中国历史的走向。

假想很好意思好,试验很雕悍。浇灭载湉心中那团热火的东说念主,照旧慈禧。

7

当新政上谕如雪花常常飞下时,以慈禧为首的因循派全力收敛,敌后两党形同水火。慈禧对载湉磨牙凿齿,早有“训政”的野心。

9月中旬,载湉先后密召杨锐、林旭,颁予他们密诏,直言“朕位不保”。康有为、谭嗣同等维新派主干接诏,悲愤不已,决定铤而走险,发动兵变,率军围攻颐和园,免强慈禧交权。

维新派找到了主理小站练兵的袁世凯,在变法期间,他一度倾向于维新派,更紧要的是,他辖下有兵,况兼照旧一支新型陆军。

9月18昼夜里,谭嗣同赶赴法华寺面见袁世凯。谭嗣同豪放热烈,把“围攻颐和园”的操办奉告袁世凯,恫吓袁出兵勤王。袁世凯苟全生命,不住点赞,对对对,666,您说得对,并暗示军旅糊口,在所不惜。他先把谭嗣同冒昧走了,回头就跑去跟慈禧的老友荣禄告发。

传统说法认为,袁世凯向后党告发,导致政变的发生。骨子上,此时袁世凯依然知说念慈禧将要临朝训政的音书,他为求自卫,只好飘动烧毁维新派。袁世凯的告发不是导火索,却使事态愈加弥留,慈禧知说念维新派的无餍后,欲将其削株掘根。

9月21日,慈禧由颐和园移驾紫禁城,晓谕临朝训政,罢黜新法,鼎力搜捕维新派。

光绪帝和维新派屡败屡战,历时103天的戊戌变法注定仅仅南柯一梦。政变后,载湉被软禁于中南海瀛台,此生再无亲政。

而叛逆维新派的袁世凯,在戊戌政变后获得慈禧信任。1899年,升任山东巡抚,李鸿章身后,又署理直隶总督兼北洋大臣,一时万众戒备,成为大崭新的代言东说念主。

袁世凯出身于咸丰九年(1859),碰劲比光绪帝大一轮,也属羊。一切,好像早已掷中注定。

高中自慰

▲袁世凯暗示:我才是主角。图源:蚁集

8

在袁世凯春风闲静的1901年,因德国公使克林德在此前的义和团通顺中被杀,清廷要派使者赶赴德国赔礼说念歉。出使的不二东说念主选,是18岁的醇亲王载沣,他是载湉的弟弟,身份尊贵,可表忠诚。

载沣出使德国,不卑不亢地完成任务,由此走向政坛。他一说念还参不雅了德国的当代企业、工场,学到了“联结兵权”统帅之术,齰舌于德国东说念主的先进轨制和科学本领。

光绪三十四年(1908),载湉与慈禧接踵去世。两东说念主之死,相隔不到一日,耐东说念主寻味。慈禧临终之际立载沣之子溥仪为帝,载沣任监国居摄王。

载沣终于有契机发挥抱负了。那时候,他才不外25岁,大清的将来大略就是他的。正如溥仪在《我的前半生》中所说:

“我父亲并非是个充足莫得成见的东说念主。他的成见即是为了守护皇族的统帅,领先把兵权抓过来。”

兵权联结,第一个要撤退的即是手抓北洋精锐的袁世凯。袁世凯很慌,没多久就被罢黜回籍,垂纶去了。

▲载沣施行推断立宪、皇族内阁。图源:蚁集

载沣居摄三年,险些都在想方设法端庄清廷,加强皇室地位,但是万变不离其宗,越改越糟。

袁世凯的谋主徐世昌曾说,大清之一火,不是一火于更动党,而是一火在一班“小爷们”身上。这小爷们的带头东说念主,就是载沣。

宣统三年(1911),武昌举义一声炮响,清廷危矣。载沣不得已请袁世凯再度出山,我方退居幕后,而袁世凯也终成为清朝的掘墓东说念主。

1912年2月12日,在更动党和袁世凯的逼压下,溥仪宣告退位。大清,一火了。

载沣的处境和过去他哥哥载湉是同样的,空有满腔热血,想要抵抗历史的激流,但是无论如何奋发,都是竹篮取水。他的政治糊口才刚刚驱动,就中道而止。

而后半生,载沣低调行事,不再参与政治,他不饱读舞复辟,也不投奔伪满洲国。

在载沣示寂两年后,1953年,周恩来总理接见爱新觉罗家眷,谈起载沣,奖饰有加:“载沣的满文很好,咫尺像他那样能干满文的东说念主,就连你们家眷中就怕也找不到了。”

随后又不禁痛惜:“很缺憾,他学了少许科学,又不尊重科学,有病不治,有药不吃,只敬佩运说念。要不他会多活些年,为国度和东说念主民多作念些奇迹。”

然而,行为清廷的“散伙者”,行为晚清怒斥风浪的第六只“羊”,载沣早就完成我方的历史责任了。

参考文件:

李治亭:《爱新觉罗家眷全书》,吉林东说念主民出书社,1997年

刘大捷:《重读居摄王载沣》,江西东说念主民出书社,2015年

唐浩明:《唐浩明评点曾国藩日志》,岳麓书社,2014年

梁启超:《李鸿章传》,百花文艺出书社,2000年

苏继祖:《清廷戊戌朝变记》,广西师范大学出书社,2008年

杜春和:《北洋军阀史料选辑》,中国社会科学出书社,1981年

戴逸:《戊戌变法中袁世凯告发真相》,《江淮文史》,2010年第6期

李占才:《天津教案中慈禧对曾国藩的不悦》成人奶妈服务,《文史寰宇》,2010年第12期